首頁 ﹥ 動態消息 > 2025年媒體報導 > 響應411國際巴金森症日 R基金會啟動「過暮不忘」行動,推廣有效運動對抗神經退化 2025-04-11

為響應「4月11日國際巴金森氏症日」,RBI瑞金抗齡照護基金會攜手聯合勸募,共同發起「過暮不忘・戰勝帕金森氏症」系列活動,鼓勵帕金森氏症患者運用多元復健策略延緩病情退化,同時呼籲社會大眾及早養成運動習慣,預防神經退化性疾病的發生。

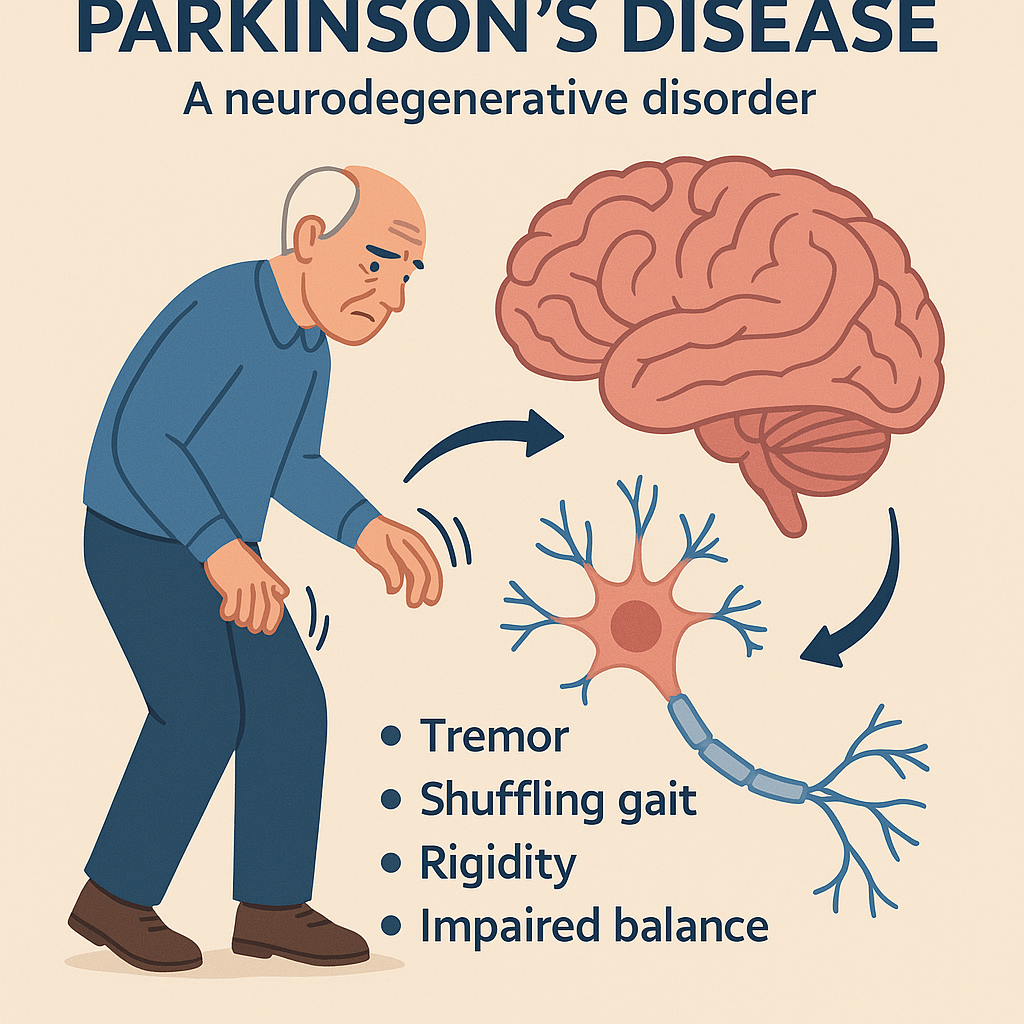

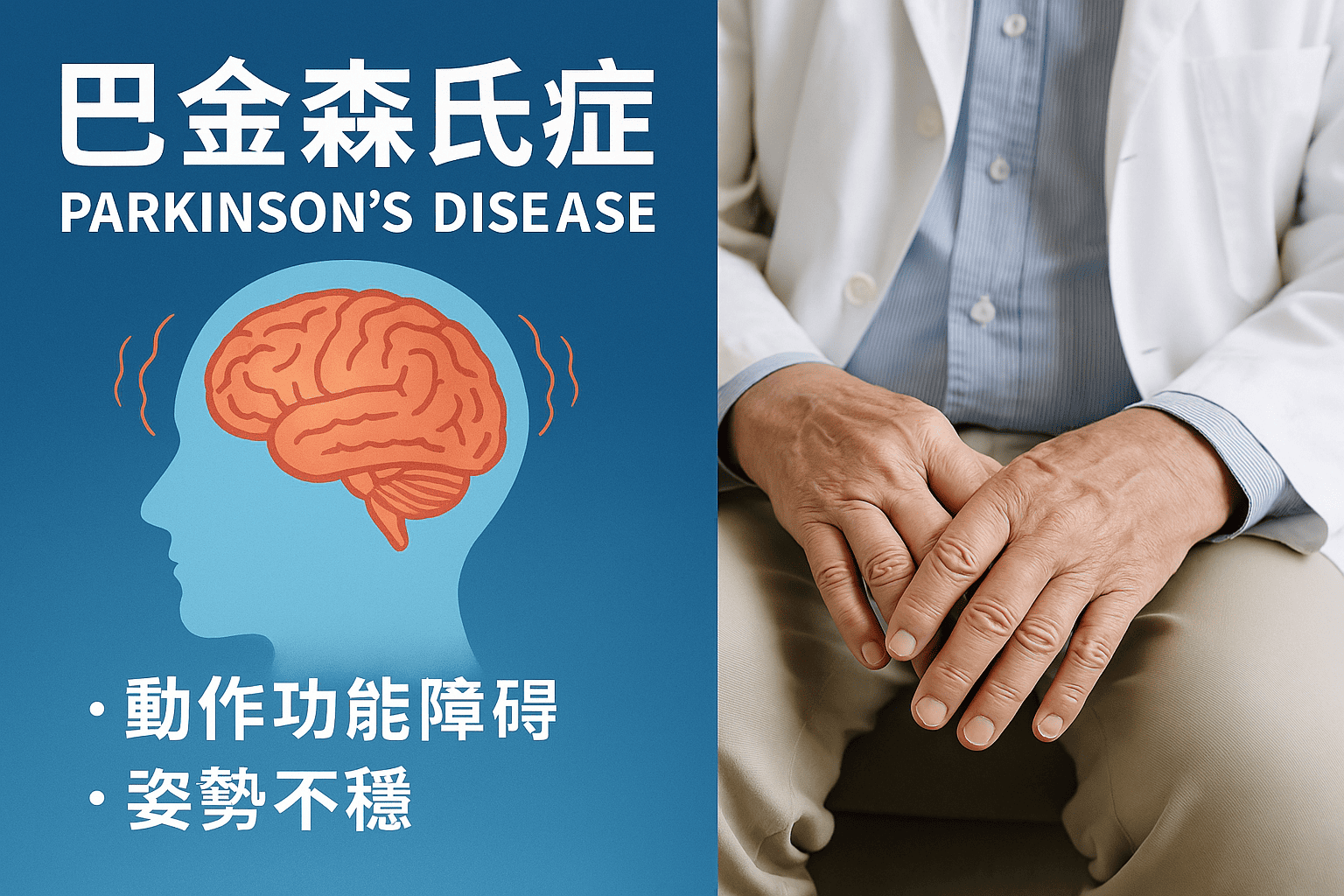

認識巴金森氏症

不可逆的神經退化疾病,影響動作與生活品質

巴金森氏症是一種慢性且漸進性的神經退化疾病,主要源自大腦基底核的神經回路受損,導致多巴胺分泌不足,進而影響動作控制與肌肉協調。患者中後期常出現前傾姿勢、小步步態、平衡不穩與身體不對稱等症狀,嚴重時甚至影響基本日常生活,並提高跌倒風險。

四大常見姿勢問題

物理治療師解析帕金森氏症動作障礙

在「巴金森氏症物理治療工作坊」中,物理治療師劉昕璇指出,帕金森氏症常見姿勢障礙包括:

- 身體前傾(前屈姿勢):頭部與軀幹前傾,重心前移,跌倒風險增加。

- 小步步態:肌肉僵硬、動作遲緩導致步伐縮短,行走困難。

- 平衡能力下降:轉彎或快速移動時容易失衡。

- 身體偏斜:單側姿勢不對稱,造成動作障礙與協調問題。

居家動作訓練三式

早期介入復健,有效減緩退化與跌倒風險

劉昕璇建議帕金森氏症患者可在疾病早期進行下列動作訓練,改善姿勢穩定性:

- 上下延伸:坐姿雙手向上伸展,如摸天花板般延展脊柱,提升軀幹穩定度。

- 軸向旋轉:坐姿扭轉身體,改善脊椎靈活性與左右協調性。

- 前後開合:配合呼吸節奏進行拱背與展胸動作,有助舒緩肌肉與穩定情緒。

(詳細動作說明影片:R基金會 https://youtu.be/n6RnolqqDCU)

多元復健方案啟動

結合物理治療、音樂、正念與瑜珈 提供全方位身心支持

運動與復健若能及早介入,不僅有助於改善步態、語言與營養吸收,也能延長生活自理能力與行動力。R基金會長期推動靜心瑜珈、費登奎斯方法、音樂語言治療與正念練習等工作坊,提供帕友從身到心的整合照護。

研究證實,太極、瑜珈、跑步、北歐健走、桌球及虛擬實境體感遊戲….等多樣化運動,都能有效提升帕金森氏症患者的運動能力與生活品質。

帕友感性分享:「我原本連走路都困難,透過音樂治療和步態訓練,我現在不僅能行走,還能隨著音樂跳舞,這真的是我人生中的奇蹟!」

靜心瑜珈打破距離限制

線上課程連結全台帕友穩定情緒、提升身心健康

除了實體課程外,R基金會也開設線上靜心瑜珈課程,讓帕友突破時空限制,與全台夥伴一起練習。學員表示:「透過靜心瑜珈的呼吸練習、冥想與梵唱,我學會與疾病和平共處,這些練習彷彿是內在良藥,幫助我穩定身心。」

運動是最好的藥

搭配規律用藥與運動,延緩退化、延長蜜月期

劉昕璇強調:「帕金森氏症的『蜜月期』大約持續七年,這段期間若能配合藥物與有效運動,將顯著提升日後的行動能力與獨立性。」

復健專科醫師謝宜熹也建議,患者每日應進行至少30分鐘的「有覺知運動」(如正念、瑜珈、體感遊戲等),可分次進行,提升效果。這些訓練同時也有助於舒緩焦慮、憂鬱等精神症狀,是全人照護的重要一環。

全民關注帕金森 推動接力行動

R基金會邀請你與帕友並肩同行、挺直前行

R基金會期盼透過系列行動,讓更多人了解帕金森氏症的挑戰與可行對策,協助患者穩定步態、改善動作障礙、重拾生活自信。

讓我們一起推動「過暮不忘・巴金森接力動起來」公益行動,陪伴帕友走得更穩、活得更好、心靈不孤單。

掌握最新公益活動與健康資訊,請追蹤R基金會:

- 官方網站:https://rf198.weebly.com/

- FB粉專:https://www.facebook.com/rbi198001

- 聯絡電話:04-22601983 / 0937-098811