首頁 ﹥ 動態消息 > 2023年媒體報導 > 戰勝巴金森氏症,中山醫學大學何應瑞教授提出新解方 2023-04-12

撰稿:郭慈明(R基金會秘書長)/何應瑞教授(中山醫學大學心理學系)

四月11日是世界巴金森氏症日,不僅紀念巴金森醫師,也提醒民眾多關心這項疾病。巴金森氏症是一種腦神經退化性疾病,患者除了出現肢體顫抖、身體僵硬、動作遲緩之外,也常常伴隨多項精神症狀。由中山醫學大學心理學系何應瑞教授研發的專利醫藥技術給巴金森氏症帶來治療曙光。

中山醫學大學醫學研究所教授暨臺灣失智症協會前理事長賴德仁醫師提醒,「60歲以上才第一次發作的晚發性重度憂鬱症患者,要特別留意,可能跟腦部退化或病變有關係,應該要警覺及早檢查是否罹患巴金森症或阿茲海默症。面對精神疾病,願意嘗試去理解,才能找到因應的方法。」此外,賴醫師提醒:「憂鬱不一定是來自于外在壓力,也有可能來自于大腦的退化,不要把老人憂鬱症和壓力畫上等號,憂鬱症是腦部疾病,不是軟弱的表現。」

巴金森氏症常見的精神症狀

根據一項收集了1,351位巴金森氏症的精神症狀况、藥物、執行能力和白天嗜睡之關係的研究結果顯示,87%巴金森氏症患者至少伴隨一項精神症狀,最常見的是憂鬱症(70%)、焦慮(69%)和淡漠不安(48%)。

-

憂鬱:巴金森氏症患者罹患憂鬱症的比率高達30%~50%,一年內輕度憂鬱的發病率爲18%。患病時間越長,出現憂鬱症的機率越高。

-

焦慮:巴金森氏症患者確診前極可能有焦慮症狀,而且60%患者伴有常被忽略的焦慮,而焦慮又常併發憂鬱,進而干擾生活品質。賴醫師指出:急性子、完美主義、個性敏感、好勝心强或不懂拒絕人的好好先生與小姐們,如罹巴金森氏症,會更易産生焦慮。

-

淡漠:對日常事物失去興趣,也常常合幷嚴重的動作障礙和認知退化。

-

衝動控制障礙:約有35.9%~60%盛行率,以病態賭博、購物狂、性欲過高、暴食或網路成癮等呈現。可减輕或停用多巴胺促效劑治療。

-

精神病症狀:22%~38%出現視幻覺、0~22%出現聽幻覺。可考慮减輕多巴胺促效劑,或以抗精神病藥物治療。

-

失智:隨著病程惡化,高達83%的巴金森氏症患者,會出現失智症,稱為巴金森氏症失智症(PDD),風險是ㄧ般高齡患者的5~6倍。

小心日落症候群

賴醫師指出,巴金森氏症在任何階段都可能呈現憂鬱、焦慮、冷漠、睡眠障礙,後期則易有認知功能低落、譫妄、幻覺、幻聽和妄想等,不易被醫療人員察覺的非動作症狀。這些症狀會影響原本的動作問題和惡化其治療,甚或增加跌倒的風險。賴醫師特別針對譫妄提出說明,「譫妄和幻覺不同,俗稱日落症候群。白天行爲多屬正常,日落後開始出現注意力不集中、失眠、視幻覺、吼叫、胡言亂語等情形。」此外,患者對動作問題的焦慮也會加重其精神症狀,兩者交互影響,因此,如果巴金森氏症的精神症狀獲得治療,雖然仍會有巴金森氏症的其他症狀,但是會感覺比較好,只是患者的精神症狀問題常未被診斷與治療。

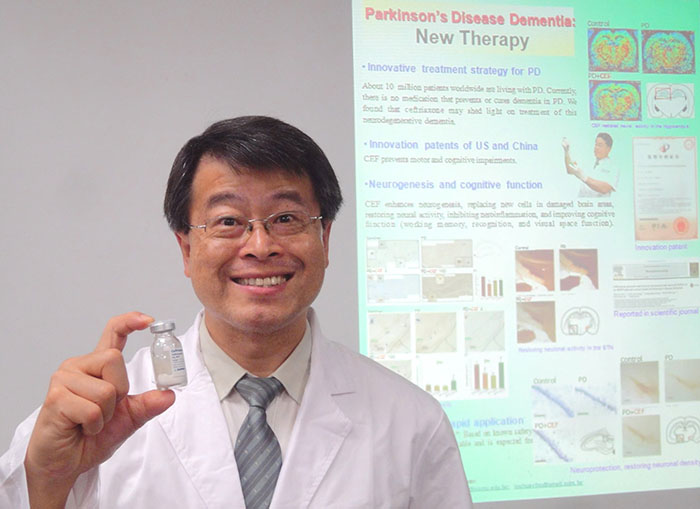

巴金森氏症最新臨床試驗

由中山醫學大學何應瑞教授研發的專利醫藥技術,獲得美國FDA與台灣食藥署核准,在國內北、中、南多家醫學中心同步執行巴金森氏症臨床試驗。何教授指出,在神經退化的過程中,腦內堆積許多有毒的化學物質(例如過多的麩胺酸、濤蛋白、類澱粉樣蛋白、突觸核蛋白等),造成神經發炎、死亡、腦內視丘下核(STN)異常放電等,導致干擾運動與認知功能。臨床前研究證實使用一項安全的老藥「頭孢曲松」,可以修復巴金森氏症的神經缺陷,恢復認知功能。這項醫藥技術給巴金森氏症帶來治療曙光。

何應瑞教授

賴德仁教授

欲獲得更多巴金森氏症講座和工作坊訊息,請追踪RBI瑞金抗齡照護研究教育基金會FB https://www.facebook.com/rbi198001