首頁 ﹥ 動態消息 > 2025年媒體報導 > 60歲罹癌婦人化療出現手腳麻木症狀經中醫調理緩解不適 2025-01-07

圖/文 財團法人恩主公醫院提供

根據衛生福利部國民健康署的最新報告,2022年國人新發生癌症人數達到13萬293人,平均每4分2秒就有1人罹患癌症,癌症儼然成為國人健康的最大威脅之一,癌症患者除了身心需承擔突如其來的生活驟變之外,也常常會擔心是否自己能挺得住化療治療時相關的副作用,60歲的劉小姐因子宮頸癌初期接受手術與化學治療,在化療一個月後開始出現手腳麻木不適的症狀,嚴重影響生活品質,她接受恩主公醫院中醫部治療後,經過兩週的中藥調理,其手腳麻症狀緩解了一半以上。劉小姐表示,「中醫不僅消除了她對化療副作用的擔憂,也幫助她以更正面的心態面對接下來的癌症治療。」

根據衛生福利部國民健康署的最新報告,2022年國人新發生癌症人數達到13萬293人,平均每4分2秒就有1人罹患癌症,癌症儼然成為國人健康的最大威脅之一,癌症患者除了身心需承擔突如其來的生活驟變之外,也常常會擔心是否自己能挺得住化療治療時相關的副作用,60歲的劉小姐因子宮頸癌初期接受手術與化學治療,在化療一個月後開始出現手腳麻木不適的症狀,嚴重影響生活品質,她接受恩主公醫院中醫部治療後,經過兩週的中藥調理,其手腳麻症狀緩解了一半以上。劉小姐表示,「中醫不僅消除了她對化療副作用的擔憂,也幫助她以更正面的心態面對接下來的癌症治療。」

化療常見副作用與影響

恩主公醫院中醫部內婦兒科主任廖唯宇指出,癌症化療副作用呈現的症狀非常多種,化療藥物損傷周邊神經組織造成手腳麻木就是其中一種相當令人困擾的情況。根據研究,約有70%的患者在化療結束後一個月內會出現手腳麻的症狀,而半年後仍有近30%的患者受到影響。這些症狀可能導致手腳感覺遲鈍、肌力下降、行走不穩,甚至在嚴重情況下不得不中斷癌症治療以讓身體機能自我修復。

化療藥物中,鉑金類藥物、紫杉醇及長春花鹼等常用於肺癌、胃癌、大腸癌、乳癌與子宮頸癌治療,這些藥物更容易誘發周邊神經病變(CIPN)。這些副作用不僅影響患者生活品質,還可能阻礙癌症治療的持續進行。

中醫如何緩解化療副作用

中醫如何緩解化療副作用

廖唯宇主任表示,中醫認為化療是一種西醫以「熱毒」攻擊癌細胞的方式,但這種攻擊同時會傷及正常細胞,包括神經細胞。因此,化療引起的周邊神經病變在中醫觀點中被視為「痰瘀濕毒」所致,治療上應採用解毒清熱、化瘀等方法,再搭配養氣補血的治療方式。

傳統中醫治療以「扶正」為主,包括補氣、養血與活血,這些方法能改善患者的整體體質。然而,僅採用扶正治療,可能需要較長的時間才能顯效。臨床觀察發現,結合解毒清熱化瘀的治療方案,能有效減輕神經損傷的症狀,加速患者恢復。

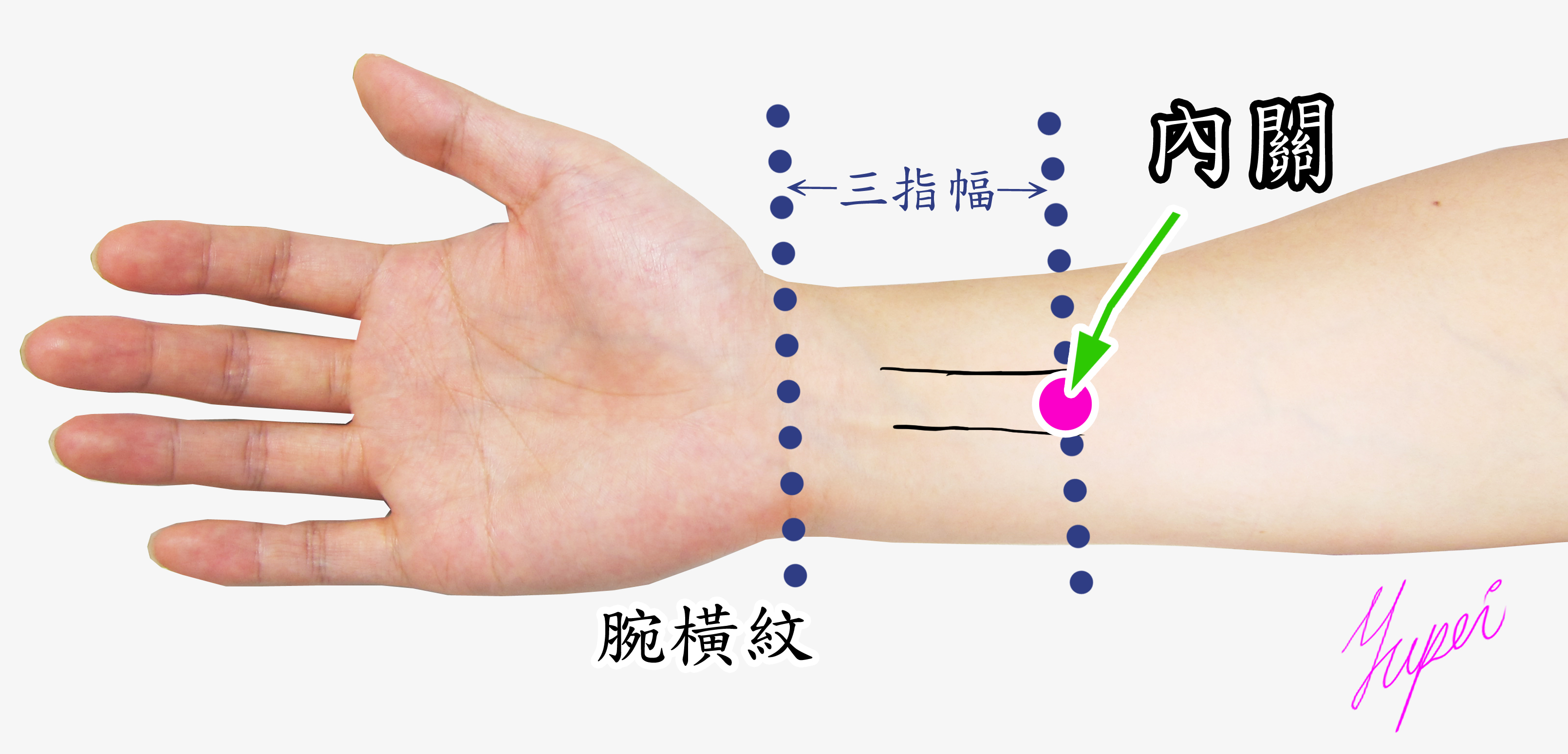

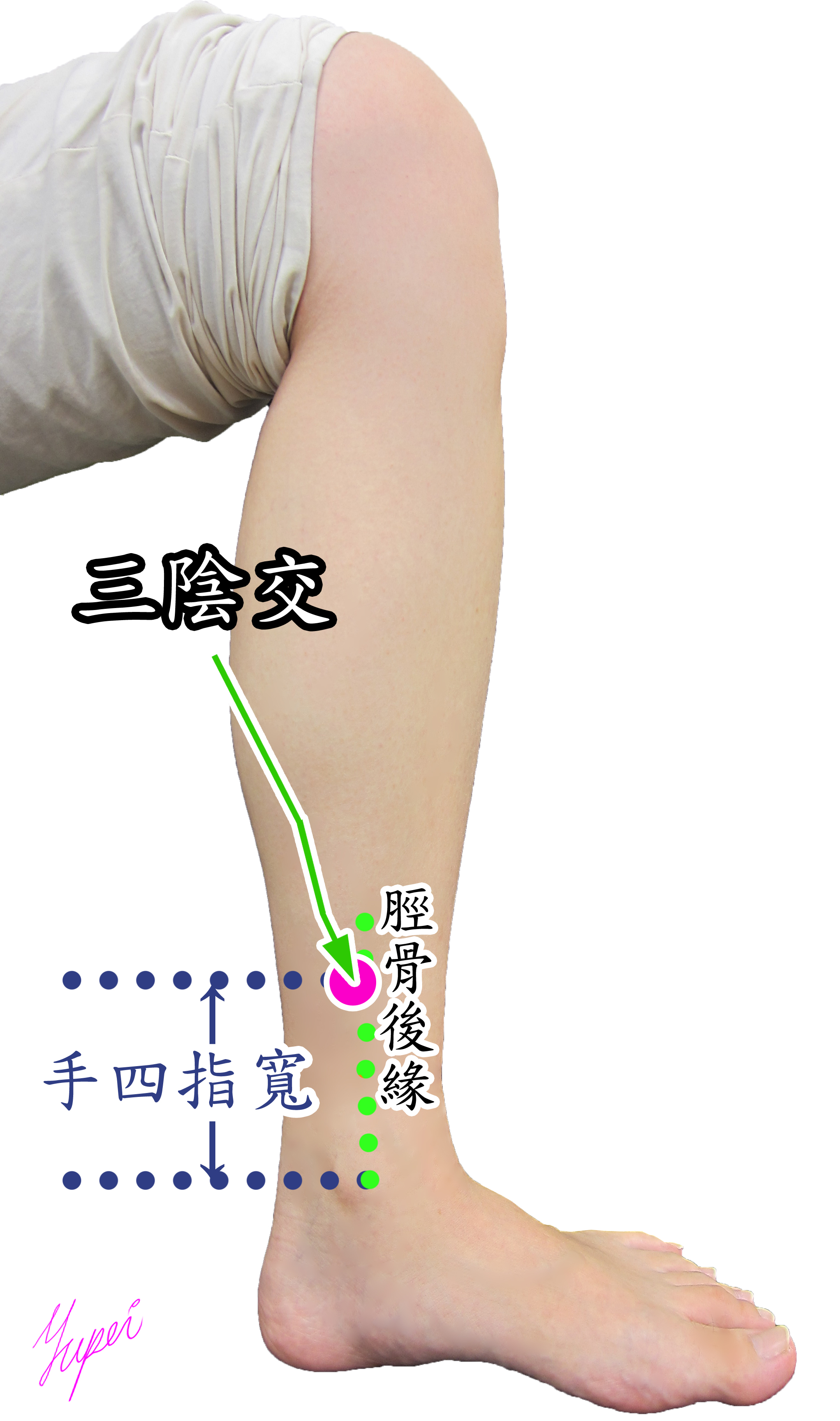

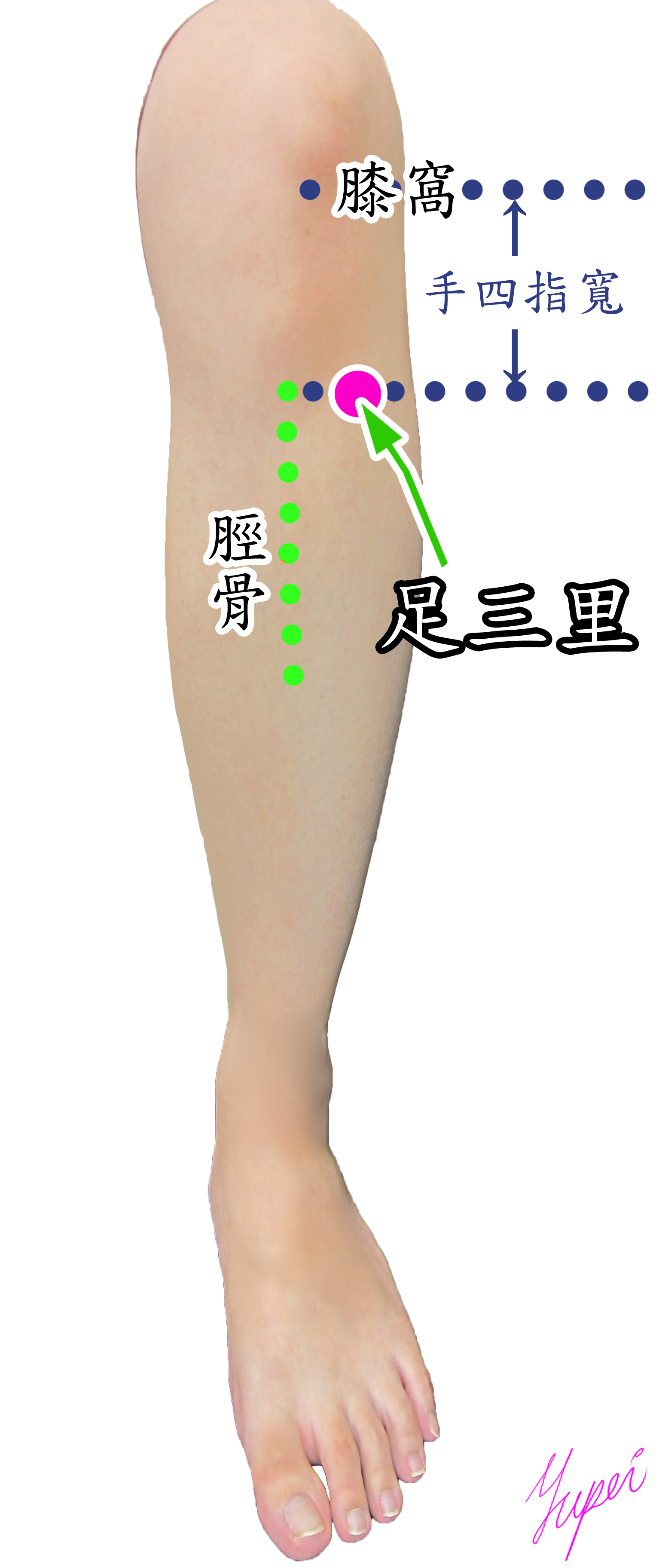

此外,中醫治療還包括針灸技術。透過針灸刺激穴位,可以有效緩解手腳麻木的症狀。針灸的研究成果已發表於國際期刊,顯示其對於化療副作用的緩解具有良好成效。

對於害怕針灸的患者,廖主任推薦使用非侵入性的雷射針灸療法。雷射針灸利用低能量雷射刺激穴位,促進神經細胞修復。這種治療過程無痛無酸,適合不習慣傳統針灸的患者。

定期篩檢與綜合治療的重要性

廖唯宇主任強調,定期進行癌症篩檢對於早期發現與治療至關重要。特別是子宮頸癌的篩檢,能有效降低疾病進展的風險。患者若在初期接受治療,搭配中醫調理,不僅能減輕化療副作用,還能改善生活品質。

恩主公醫院中醫部提供中藥調理、針灸與雷射針灸等多元治療方式,幫助患者有效緩解化療引起的周邊神經病變症狀。廖唯宇主任呼籲,患者在化療期間可主動與醫療團隊討論適合的中醫治療方案,從而提升癌症治療過程中的身心舒適度。恩主公醫院透過中西醫結合的治療模式,為癌症患者帶來更好的生活品質與治療信心。